環境鮮麗学

環境鮮麗学Ⅰ(1学年)シリーズ3「再生エネルギー」

・「日射量を測ろう!」では、スタウトパウチと発泡スチロールで、日射計を作りました。太陽光でお湯はできるのか。カップラーメンができるぐらいのお湯を沸かすことができるのか? さあ、実験です。

・令和6年5月24日(金)5、6校時の環境鮮麗学Ⅰの授業では、学校法人ジオパワー学園 掘削技術専門学校の講演が行われました。地熱発電の長所と短所、利用の仕方などを学びました。

令和6年度 環境鮮麗学Ⅰ(1学年)シリーズ5「第1次産業:林業」

※シリーズ5「白糠町の第1次産業」を先んじて

令和6年5月24日(金)1~3校時の環境鮮麗学Ⅰの授業において、白糠町の植樹祭に、1学年22名が参加し実際に植樹を行いました。雨が降るなか、ササの根で穴を掘るのも大変でしたが、町民の皆さんに教えてもらいながら、植樹ができました。20年後には立派なトドマツに成長し、白糠の山を緑で覆うことでしょう。地球温暖化対策の地道な活動を知る機会となりました。

令和6年度 環境鮮麗学Ⅰ(1学年)シリーズ1~2

令和6年度 環境鮮麗学Ⅰ(1学年)シリーズ1~2

令和6年度環境鮮麗学が始まりました。今年度は1学年と2学年において開講されます。

●環境鮮麗学Ⅰシリーズ1は「オリエンテーション」

初めて聞く新しい科目について、目的や評価方法についてシラバスを用いて教科担任から説明を受けました。

●環境鮮麗学Ⅰシリーズ2は「環境鮮麗学概論」

(1)環境問題とカール・マルクス

ホッキョクグマの餓えや森林火災でコアラが大やけどをした実際の映像を見て、地球上で起きている環境問題を身近の問題に捉えるきっかけになりました。またドイツ人経済学者 カール・マルクスの「資本論」から、経済発展と環境汚染の関係について学びました。

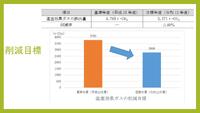

(2)白糠町の環境の取り組み

北海道白糠町環境危機提言紙「3Cしらぬか」や「白糠町地球温暖化防止実行計画」などを参照し、白糠町の環境の取り組みについて学びました。

環境鮮麗学 第7回「プラスチック・プラネット その2」

夏の大潮。海岸で初のフィールドワークに挑戦!満潮の波が置いていったゴミを20名で回収しました。もちろん目的は清掃だけでなく環境調査!1ヘクタールで1時間に回収したゴミはなんと150㎏以上❢ さて、イチバン多かったモノとは?

海岸に散らかるゴミはいったいどこから来るのか、どうすればその量を減らすことができるのか、生徒たちが自分で調べ、考え、行動する訓練の第一歩となるフィールドワークの日が来ました。授業枠2回分を使い、6チームに分かれて潮の引いた海へ。およそ1ヘクタールの対象エリアから1時間でゴミを回収し(動植物や海藻の亡骸は除く)、プラスチックやアルミ缶などがどれくらい含まれているかを調べます。このチャプターで生徒がチャレンジするのは、ゴミがどうやって海岸まで運ばれてきたかを、データに基づいて考察すること。もちろん、その先には「海岸から漂着ゴミを減らすためには何をすればよいか」という厄介な問いが控えているのですが、まあ、それはおいおいということで。

かっこつけて語っても結局はゴミ拾い。生徒のテンション低いんだろなー・・・と思っていたら、バスの中は想定外の遠足気分。生徒にとって「外で何かする」こと自体がワクワク体験のようです。ビーチに出ても皆さんやる気満々。失速する生徒は一人もおらず、砂の中に潜り込んでびくともしないロープと格闘し、チーム一丸でひっこぬいてました。結局、1時間で回収したゴミは150㎏以上❢ まったくもってよく頑張りました(素晴らしかったのは、スマホ持ちこみOKにもかかわらず海岸では誰一人スマホいじりをしなかったこと)。

回収物の仕分け作業には町の教育委員会も参加し、夕方までに無事終了。予想はしていたものの、ダントツでプラスチック製品が目立ちました。容器類はもちろんなのですが、特筆すべきはロープとネット。重量、頻度、いずれもとびぬけており、生物も人間も安心して暮らせる海に戻すには、この難敵をどうにかする必要がありそうです(動画あり)。

さて、これからが学びの本番です。プラスチック・プラネット全体を救うにはまだ力不足ですが、白糠町を廃プラスチックタウンにしない方法なら何とかできるかもしれません。ボランティア活動に徹するもよし、新たなビジネスモデルを考えるもよし、行動経済学を活用して人の行動を変えていくもよし。残念な現実から何を生み出すか、生徒たちの発想に期待しましょう。

環境鮮麗学 第6回「プラスチック・プラネット その1」

気づけばプラスチックだらけの人間社会。宇宙人に狙われる前にプラスチックに征服されてしまいそうで心配です。第6話はプラスチックプラネットの未来を考えるシリーズの序章。散らかったプラスチックの探索に挑戦です。

合成樹脂(プラスチック)はとっても便利。軽いし、強いし、くさらない!。そう、腐らないんです。使われている間はヒーロー状態のプラスチック様も、ポイっと捨てられた瞬間から魔物への道をたどり始めます。(まだ生徒には言ってませんが)授業で注目するポイントは、この「腐らない」という点。別な言い方をすると「食べるヤツがほとんどいない」ということ。環境鮮麗学の授業では、「循環していない状態」や「バランスを失った状態」に注目することにしているのですが、放浪するプラスチックは、まさに循環もバランスもマル無視のモンスター軍団。大量につくられて☞さっさと捨てられて☞あっちこっちに散らばって☞誰にも食べてもらえず(分解されず、再利用もされず)☞どんどんたまっていく・・・。この残念な展開を学ぶために、人間とプラスチックのつき合い方を、生徒自身がこれから調べていきます。

まずは準備運動!メガスケールとマイクロスケールで、散らかったプラスチックを見つけ出す体験をしてもらいました。一つ目のチャレンジはマイクロプラスチックの探索。ビーカーの中に海岸の砂と水を入れて混ぜ、浮き上がったマイクロプラスチックを実体顕微鏡で観察。砂の中から小さな粒状のプラスチックを見つけ出すことができました。しかし、それ以上に生徒をキャーキャー言わせたのはダニなどの甲殻類(意外に多いんです)の皆さん。この小さな働き者たちは打ち上げられた海藻を分解しているのですが、掃除屋さんたちにとってもマイクロプラスチックは手に負えない存在。そのことも、これから生徒たちに調べてもらいましょう。

そして二つ目のチャレンジはドローンの操縦!。広域でプラスチック廃棄物が溜まる場所を見つけ出すのに役立ちます。といっても海岸は風や塩分の影響があるため、実際の環境調査では簡単に使えません。1年生の間は操縦を覚えてもらうところまでにしましょう。さっそく挑戦してもらったところ、さすがデジタルネイティブ世代。スマホでスイスイとドローンをコントロールしていました。

次回からはグループに分かれてのミッション。ここまで学んだことを活かしてくれたら嬉しいのですが。